新充電制御装置

自宅の庭先に設置しました。。太陽光パネルは全部で7A程度で、大型自動車のバッテリー(1台150A)を5台倉庫に入れて、バッテリーの充電状況を見ながら手動で充電を切り替えていく方式です。出力側には過放電制御装置を内蔵させ、 バッテリーの電圧が一定以下になると、出力を停止するようになっています。ソーラー充電に関しても、過充電制御装置を取り付け、バッテリーを保護するために一定電圧以上になると、充電を停止させています。 毎日、天気の様子やバッテリーの電圧をチェックしているため、点検がやや面倒です。

毎日の点検を全自動で行えるようにするため、ARDUINOを使った回路を組んでみました。作ってみたい条件は次の通りです。

・ 各バッテリー電圧を常にコンピュータが監視する。

・ 各バッテリーの電圧状況に応じて、充電、出力を制御する。

・ バッテリー庫内の温度が一定温度以上になった場合は、ファンを稼働させる。

・ 光センサーを組み込んでみる。

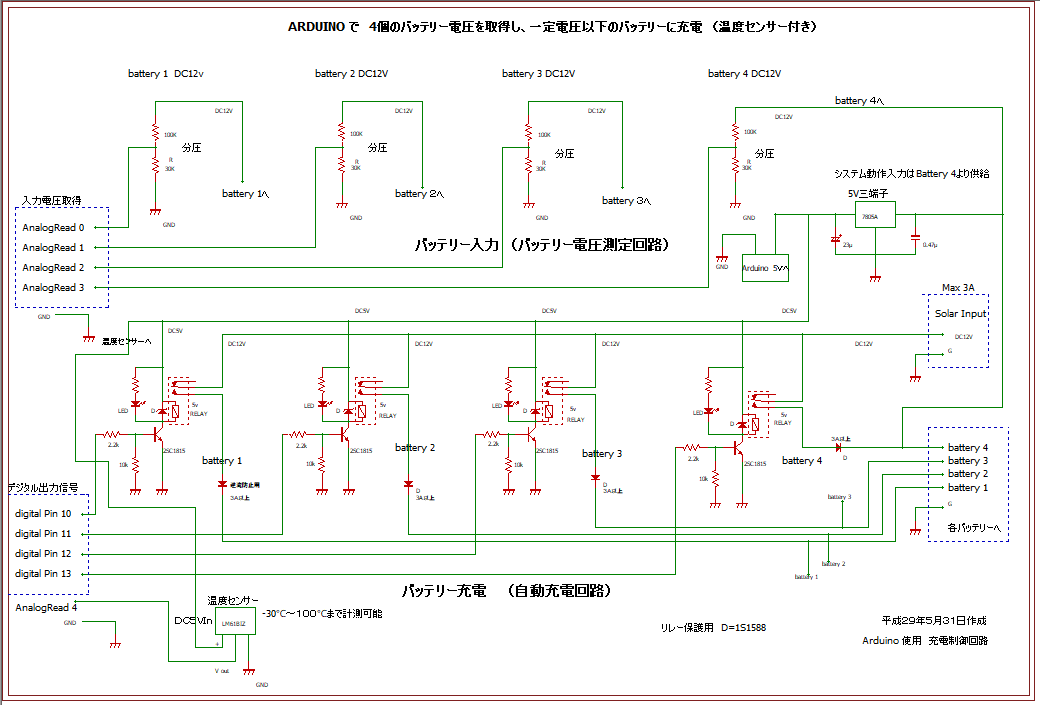

充電制御回路は下記に表示致しました。回路中のAnalogRead0〜3は4台のバッテリー電圧を測定するための回路です。抵抗で分圧をしてARDUINOに取り込んでいます。ARDUINO側ではAnalog Read Pinに接続します。 AnalogRead4は温度センサーによってバッテリー庫内の温度が28℃以上になった場合に12Vファンが作動します。 Digital Pin10〜13は、4台のバッテリーの出力制御のためにあります。ARDUINOで設定した電圧以下の バッテリーには、自動充電が開始されます。そして、15分おきに一旦充電を停止し、各バッテリーの電圧計測を行い、再度稼働させる単純なプログラムです。

(注)当方は、この回路やスケッチに関していかなる責任も負いませんので、ご自身の責任において作成してください。

回路図右上の5V三端子レギュレーターは、ARDUINO電源用です。下のTR(2SC1815)周辺の回路は、ARDUINOのデジタル出力から送られてくる信号によって、出力や充電を制御しています。 リレーに接続しているダイオード(3A以上)は逆流防止用です。ここは大きな電流が流れるため太線を使用してください。

ARDUINOのスケッチ(プログラム)はここから開いてください。

お粗末なプログラムですが、ARDUINOをUSBを介して、PCに接続すると、PC画面でも現在の充電状況等が(Serial.Print) 確認できるようにしてあります。

プログラムの中で、電圧設定は、void loop()最初の value=13.2(V)で調整可能。それぞれのバッテリーの電圧が13.2V以下になると充電が開始されます。CDS明暗設定は、CDS_v=4.0(V)(0〜5Vの範囲)で、ファンモーターの温度設定は、degree=28.0で、摂氏28度以上で稼働するようにしてあります。 現在はバッテリーは試験的に2台で稼働させています。Battery1〜Battery2までで、Battery3〜Battery4は未使用です。下のスケッチはCDSを使って外の明るさの取得のために組み込んでみました。

int analog_val; (変数の宣言)

float input_volt; (浮動小数点でinput_voltを宣言)

String message=" "; (メッセージを変数で宣言)

analog_val = analogRead(CDS_socket);

input_volt=float (analog_val)*(5./1023); アナログ入力(0〜1023)を電圧(0V〜5Vの範囲)に変換

スケッチの中段にある下のプログラムはバッテリーの電圧を表示させるためのものです。

float convert_v=analogRead(i)*5./1024; (浮動小数点で convert_vを宣言)

battery_v[i]=convert_v/30*130; (バッテリー電圧を取得 ここでの30と130は回路中の分圧抵抗値となっています)

delay(1000); (ここのdelayは入れた方が良いと思います)

問題点は多々あると思いますが、今のところ順調に動作しています。外に設置してあるため、充電状況はパネルの電流、電圧計とLED表示で確認できます。必要に応じて、ノートPCに接続すると詳細状況が確認できます。 今後は、Wi-Fiを組み込んでスマホや自宅PCで監視出来るようにしていきたいと思っています。 有難うございました。

CQ出版社 「マイクロ風力発電機の設計と製作」久保 大次郎著 HPサイトを参考にさせて頂きました。

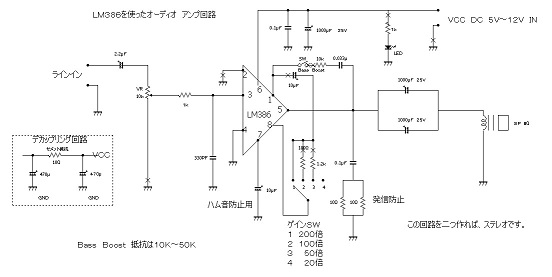

LM386(IC)は、ゲインを20dBから、50、100、200dB に変更することが可能です。

操作は簡単で、ICの1番ピンと8番ピンの間に10μFの電コンを入れるだけで、ゲインを200倍にすることが出来ます。

ゲインの選択は、ロータリーSWを使って切り替えにしています。

部屋の中でBGMとして聞く程度ならゲインは50dB程度で十分です。ゲインを200倍にしても問題なく動作しています。

ハム音防止のため、7ピンから10μFの電コンでアースに落としています。IC出力(5ピン)からは、

発信防止のため0.1μと10Ωの抵抗を並列に組み込みました。配線の具合によって、ピーという発信音が出る場合は、

VCC入力回路にデカップリング回路を入れると良くなると思います。現在はシールド線を使っていませんが、主幹線には使った方がいいと思います。

470μの電コンを2つグランドに落とし、その間に10Ωのセメント抵抗を入れる。

出力側の電解コンデンサーは仕様書では220μFですが、音楽の再生にするため1000μFを並列に組んでいます。

高音や低音もまずまずの出来上がりでした。但し、ICの関係上、大音量にすると音割れが生じます。ゲインは100倍程度が良好だと思います。

VCC電圧は、5V〜12Vの範囲で動作します。現在は昔のMP3プレイヤーの出力端子からアンプに繋いでいます。

大音量で聴く時はVCC電圧が5Vでは物足りない感じがしました。推奨入力電圧は9V程度がベターだと思います。

スピーカーは8Ω30W程度の物を使用中です。

制作で気を付けなければいけないことは、ICの5番ピンと並列に繋ぐ1000μFの電コンは最短距離にした方が良いと思います。あと、先ほども述べましたが、シールド線は必須かと思います。

制作は自己責任でお願い致します。回路図は下の通りです。・・・・・・

下の回路を2個作れば、ステレオになります。

令和元年5月1日

先ほどのLM386ICを2個使い、エコー回路を付加したカラオケアンプを作ってみました。

エコー発生回路⇒ミキシング回路⇒アンプ回路で構成しています。エコー発生回路はPT2399のエコーICを使用しました。ミキシング回路では、カラオケの曲入力とマイクからの音声入力をVRで出力調整が出来るようにしました。

後はLM386(IC)を二つ使ってステレオアンプ回路にしています。主幹の線はシールド線必須です。発振防止です。

回路図は次の通りです。

エコー発生回路。コンデンサーマイクからマイクアンプ回路(LMC6482)を通して、エコーIC(PT2399)の回路へ進み、出力された音声をアンプ回路で増幅しています。エコーとディレイ切替式です。電源はDC5Vで動作させています。この回路の出力は下のミキサー回路へ続きます。

エコーIC PT2399使用レポートを参考にさせていただきました。

ミキサー回路。エコー音声をカラオケ曲とミックスしています。エコー音声はステレオのRightとLeftの両方にかけてあります。カラオケ曲の入力はR,Lのステレオです。音声入力と曲の入力回路にはVRを設けています。

ミキサー回路のICだと十分な出力が得られないため、LM386でアンプを作りました。ミキサー回路とアンプ回路の電源はDC9Vで動作させています。

出来上がって、早速にテスト実施。曲とマイク音声をミックスして、LM386アンプで出力しますが、ミキサーのマイク音量を上げ過ぎると、ボッボッボツと発振してしまいます。カラオケ曲に対してミキサーマイク音声VRを上げ過ぎなければ、まずまずの出来でした。 今後、修正を加える予定です。

令和元年5月5日

アマチュア無線は車で移動時のみホイップアンテナで稼働中ですが、あまり遠くまで電波が飛びません。そこで手軽に持ち運べる6エレメントの八木アンテナを作ってみました。エレメントは手持ちのステンレスパイプ(6マル)があったのでそれを利用しました。

ブームも手持ちの15マルのパイプを利用しました。エレメントとブームの固定金具はアルミ板を加工して作りました。アンテナを立てるポールは100円ショップで伸縮式のものを購入しました。

地面に置く台は昔のVHSビデオカメラの三脚を使いました。

ポールと三脚の固定は、30マル程度の鉄パイプにボール盤で穴を開け、6マルのねじ切りを行い、ボルトで固定してあります。

殆ど材料は粗大ゴミとなるような物で作った結果、かかった費用は300円程度ですみました。

マッチングは、3マルのアルミパイプを使い、アルミで作ったシヨートバーを固定してあります。SWRの調整時にスライド可能としました。ただ、当方はSWR計の手持ちがない為、友人から借りて調整予定。 本日、小高い山へ移動して電波を発砲予定です。結果は後日記載いたします。

5月5日午後から車で木更津の上総アカデミアパークへ移動して、小高い山への上から電波を出してみました。SWR値は不明ですが、東京の西荻窪の局をワッチしながら、アンテナを少しずつ回して切れの状態を測ってみました。FT7900の受信感度メーターでは、 フロントでは5、10時30分と13時30分の方向では3〜4、9時と15時では0〜1でした。18時の方向では1程度でした。アンテナの切れはまずまずだと思います。本日は東京、埼玉、神奈川の局長さん5人とQSOさせて頂きました。 100円ショップで購入した伸縮式のポールが風で交信中にサイドに向いてしまい、相手の方が聞き取れないハプニングが起こりました。とりあえず応急処置で固定して、交信再開出来ました。。JJ1MGSのコールサインでは初QSOでした。

ここに記されているアンテナは設置場所や周囲の状況によって異なります。作成時は自己責任でお願い致します。

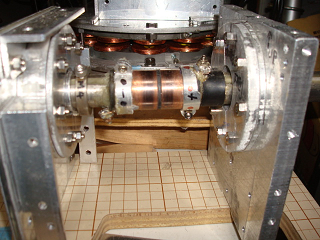

全長2874mm 13エレスタックアンテナです。ブームはアルミチャンネル(15mm×15mm)を3本繋いであります。

エレメントはホームセンターでアルミ平板(幅10mm×長さ1m×厚さ2mm)を加工して作りました。

アルミを縦に半分にカットして4.8mm幅にしてエレメントを作りました。1本100円でエレメント2本作れます。

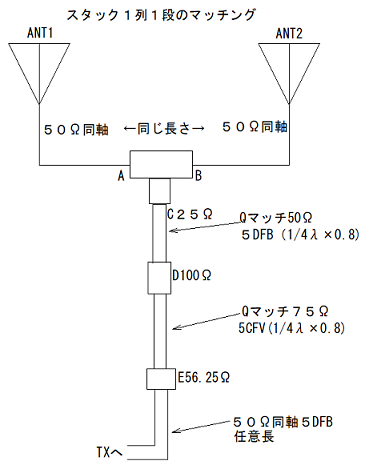

カットにはバンドソー使用。スタックマッチングは75Ω同軸(1/4λ×0.8)を使い、インピーダンスを

約50Ωにしてあります。 アナライザーでの測定結果では共振周波数432.58MHzSWRは1.1でした。

千葉県木更津牛込海岸で海抜4m地点から東京湾を超え、富士山方向にビームを向けたら静岡県島田市の

局長さんから59のレポートを頂きました。

タイヤベースは鉄アングルとパイプを溶接して作りました。マストはホームセンター(スーパービバホーム)で

伸縮式の3段ポール(アルミ製) 全長4mを使用しています。パイプの太さは32mmで、軽いアンテナならば

問題なく使用できます。1本で3980円だったと思います。タイヤベースに差し込むアルミの部分は鉄パイプで

補強してあります。6mの伸縮ポールも売っていましたが、とりあえず4mもので現在は満足しております。

上の13エレループスタックは整備が整ったので、自宅のミニタワーに上げました。当然ながら、

GPアンテナでは全く聴こえないシグナルが良く入感しています。

このアンテナはグローバルアンテナ研究会のHPを参考にさせて頂きました。

グローバルアンテナ研究会

以前はグロバルアンテナ研究会より帯鋼をお譲り頂いて、9エレループスタックを作ったのですが、

私のエレメントのさび止めが不十分のため、半年程度で降ろしました。

現在、9エレループはもう一度錆止め処理を行い、移動専用にしています。

スタックマッチング方法は他にもありますが、各アンテナから75Ω同軸で行うより、この方法の方が

インピーダンスが50Ω付近になりました。UHFアンテナの場合は5DFBとかロスの少ない同軸が必須です。

スタック列幅は1.2λ〜1.3λ程度で、今回は85cmとしました。

車で移動用に釣り竿の先端部分を使って3段GPコリニアアンテナを作ってみました。アンテナ固定は、

マグネットを使用して今のところ高速道路で時速100kmで問題なく使用できています。

アンテナのマッチングはガンママッチで行い、3D2V同軸を1cmにカットして約1PFのコンデンサ

を使用しています。エレメントは下から1/4λ+1/2λ2段です。各エレメント間には位相スタブが

ついています。エレメントは0.75マルのビニール線を使用しています。位相部分はステンレス棒を使用し、

丸めてあります。共振周波数は433.0MHzに合わせFM専用にしています。

SWRは停止時アナライザー測定で1.05、インピーダンスは50Ωです。市販の安価な

モービルホイップよりS感度は高いようです。常時設置していますが、立体駐車場に入る時は

取り外さないととんでもないことになります。ラジアルは3本(1/4λ)でOKでした。

同軸コネクタはM型オスに釣り竿の先端を差し込み、ビスで止め、エポキシ系接着剤で固定してあります。

このアンテナはJA1BZT局長さんのHP(自作アンテナ展示室)を参考にさせて頂きました。

JA2BZT局 自作アンテナ展示室

以前はミニタワーの上に載せており、スタック幅がやや広すぎたためゲインがあまり取れませんでしたが、

現在は幅85cm(1.2〜1.3λ付近)としたら、感度も良くなりました。現在は移動専用にしています。

433MHz付近でSWR1.1 インピーダンス約50Ωです。写真は木更津金田海岸から東京湾に向けて

オンエアーしました。沢山の局長さんと交信していただきました。有難うございました。

このアンテナの詳細はグロバルアンテナ研究会を参考にさせて頂きました。

グローバルアンテナ研究会

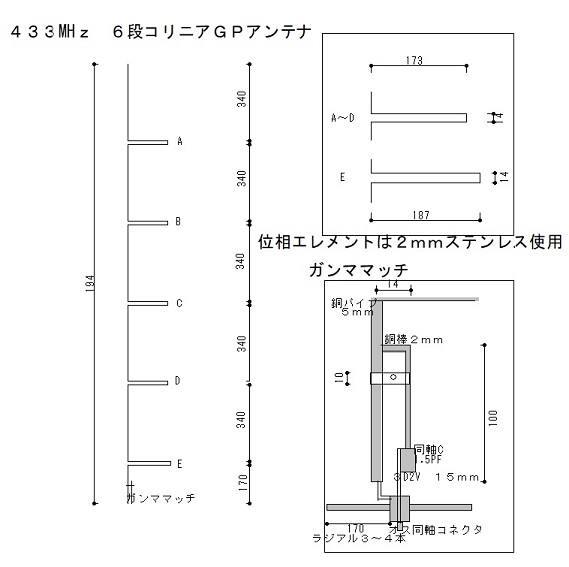

半固定用の433MHzコリニアGPを作ってみました。

グラスロッドの釣り竿(中出し竿)を使い、

伸縮可能にしてみました。 UHFアンテナのため、

調整が 困難でしたが、何とかアナライザーを使い

433MHzでSWR1.1まで追い込みました。

調整はガンママッチのスライドバーと位相のスライドバーで行います。

ガンママッチは2mmの銅棒を使用しました。1/4λの主エレメントも

当初2mmの銅棒を使いましたが、マッチングが取れませんでした。

そこで5mm程度の銅パイプを主エレメントにしたら、

SWR及びインピーダンスが良好になりました。

ガンママッチの場合の主エレメントとマッチング部分(Cを含む部分)

の太さに問題があったようです。????

このアンテナは全長190cm程となるため、車半固定局としてのみ

運用が可能です。 走行しながらの運用はとても危険です。

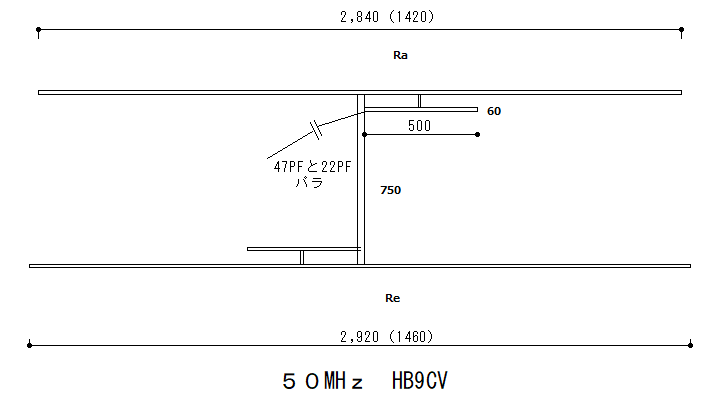

HB9CV 50MHz自作です。現在四苦八苦しながら調整中です。完成したら詳細をアップ致します。暫くお待ち下さい。

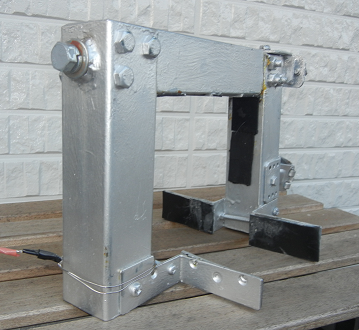

ベランダ用ミニタワー(自作)です。センターマストはローテターを横に寄せて上下スライド式にし、アンテナの

取り付けを容易にしました。

屋根ウマをつけてタワーを上げれば良いのですが、屋根の表面が滑って危険なため、容易にアンテナを脱着できる

ミニタワーを作りました。鉄アングルをボルト止めと溶接をして完成させました。ベランダの壁等には一切穴を

開けていません。溶接して自作した固定具を2個使用しています。下のアンテナ固定具の改良型でタワーを

固定しています。ステーも3本取りました。ミニタワーの上に登って作業も可能です。

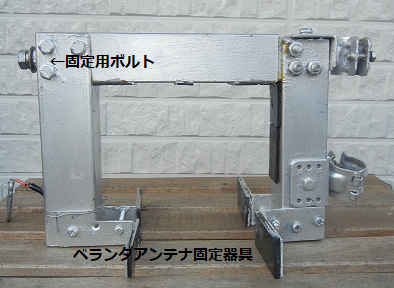

ベランダアンテナ取り付け金具です。アーク溶接とボルト使用して作成しました。

ベランダ壁幅に対して10mmボルトで伸縮可能にしてあります。ベランダに固定して

ボルトを締めれば問題なくアンテナマストを固定できます。パイプ長さは5m程度が

適当と思われます。安全のためにステーも4本取ってあります。ベランダ壁には

穴を開ける必要もなく重宝しています。今までに5個作りました。

手軽に作れるツインデルタループアンテナです。一辺の長さは約25.5cmでした。マッチングは同軸ケーブル5D2V

を使ったシュベルトップバランです。(1/4λ×0.67)共振点は426.85MHzでSWR1.1 インピーダンス49Ω

でした。433.00MHzメインチャンネルではSWR1.2 インピーダンス48Ωでした。このアンテナは

まだ1回もQSOしたことがありません。エレメントは3mm程度のアルミ棒を使いました。

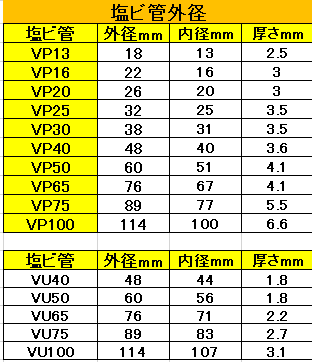

給電点からローディングコイルまでの長さは5mとし、ローディングコイルはVU40の塩ビ管で、0.8m単線のビニール線を

巻いて56.7μHを作りました。上のエレメントは6mから調整を始める予定です。アンテナを張ってアナライザーで

調整します。我が家の庭が狭い為、逆V型にする予定です。給電点付近には50cm程度の釣り竿先端を添わして行うと、

SWRがかなり下がると思います。インバーデットVの角度は120度程度にしようと考えています。

前回も同様の短縮アンテナを作ったのですが、雨天時ではSWRが下がってしまい、交信不能でした。

今回はコイルにクイック5(2液混合接着剤)を塗り、雨の影響を受けないようにと考えていますが、

雨の日のキャパシタンスの関係で無理かも知れません。まぁ、雨天時は昼間は7MHz、430MHz

当たりでQSOし、夜は最近7MHzのコンディションが良くないため、430オンリーかなと思っています。

エレメントはアルミ板棒(幅10mm×厚さ2mm×1m)を加工して作りました。

中心周波数は431MHzSWR1.1 インピーダンス50Ωで、433MHz付近ではSWR1.1でした。

SWRが2以下の帯域幅が15MHz程ありました。マッチングはQマッチを使っています。

エレメントの大きさや間隔で何回もやり直してやっとここまで来ました。これでよしとして、調整終了しました。

JI3CSH局のHPを参考にさせて頂きました。

ド素人無線局の雑記帳

有難うございました。

中心周波数は21.2MHzに合わせたV型アンテナです。マウントはホームセンター

で購入したまな板を加工して作成しました。塩ビパイプの中に釣り竿が入っており脱着が

容易なようにしてあります。エレメント角度は90度にしてあります。釣り竿にビニール

線を添わせてあります。平衡バランを使用しています。FT114#43に1.5D2Vを数回巻いて

あります。SWRは1.1です。簡単に作れるアンテナです。

トラップコイル使用。順次アップロード致します。暫くお待ち下さい。

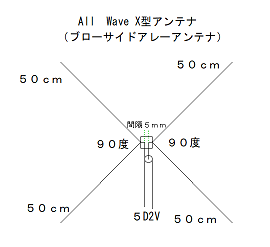

AWXアンテナは145MHzと433MHzアンテナが兼用になります。

特にハイバンドの時はλ/2〜3/4λ付近で調整すると2バンド使用可能です。

エレメント長は50cmから48cmで調整するとSWRは1.1〜1.5の範囲で

収まります。給電部はMコネクターを介して5D2V同軸を使いました。

特にバラン挿入の必要はありませんでした。433MHzでは4〜5dB、

145MHzでは3dB程度だと思われます。アンテナの高さは少なくとも

0.5λは必要です。エレメントはギボシで取り外し可能にしてあります。

簡易型アンテナです。

写真は順次アップロード致します。

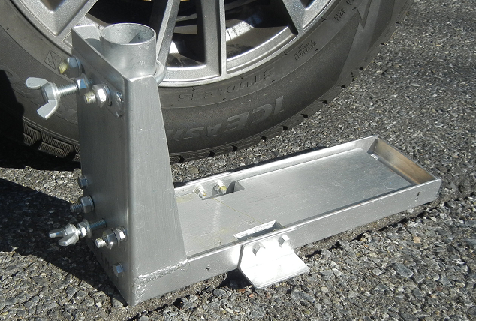

L型アングルと鉄パイプを溶接して作りました。市販では1万円程度ですが、自作では1000円もかかりませんでした。

アーク溶接で家にあった鉄の廃材で作りました。アンテナマストの固定は8mmボルト2本でねじ切りをして蝶ボルトで

取り付けてあります。

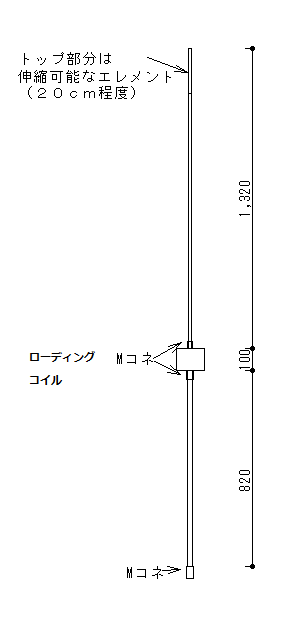

手軽に車を止めてHF帯を車内から運用できるアンテナを作ってみました

センターコイル(自作ローディングコイル)を差し替えるのみで28MHz用、

21MHz用、7MHz用のアンテナに変わります。周波数の微調整はトップエレメント

最上部のスライド(20cm程度)で可変可能にしてあります。上下エレメントは

Mコネクターで脱着式にしてあります。

カウンターポイズも不要で、車のボディがラジアルになっています。

SWRは1.1〜1.2程度です。車上以外又は車種によってはカウンターポイズが必須となります。

このアンテナは超短縮アンテナのため、パイルアップ時には対抗出来ません。

とりあえずQSOが出来るなんちゃって短縮アンテナです。

当然ながら、車走行時は不可です。アンテナが折れると思います。

あくまでも停止中のみの半固定運用時のみの使用です。

ローディングコイル部分は塩ビ管VU40の上下にキャップをし、メスMコネクター

を取り付けてある簡単な構造です。7MHzのコイルは40μHとしました。

VU管に1.2UEWを31ターン、21MHzは1.2UEWを5ターンで6μH

28MHzは0.8UEWを3ターンで作成しました。

エレメントは釣り竿使用。上部エレメントは約132cm(最長)、下部は82cm

としました。コイル部分の塩ビ長は10cm、M型コネクター部分を含めると

全長最大で2.28mでした。

釣り竿に0.8mmUEWを巻いた29MHz(FM)帯ヘリカルホイップアンテナです。全長は

175cmで、マッチングはベース部分に0.8mmUEWをエレメントとは逆巻に10ターンでOKでした。

エレメントの巻幅はエレメント全体を6等分にしてボトムの6部分は2cmスペース巻、5部分は

1.5cmスペース巻,4部分は1cmスペース巻、3部分は0.5cmスペース巻、トップの

1,2部分は密巻で完成です。UEWは動かないようにアロンアルファーで固定し、ビニールカバーを

かぶせてあります。SWRは車上取り付けで1.1程度でした。アナライザーを用いて調整しました。

10mFMはシーズン中Eスポ(入梅時期)が出れば車内から日本全国の局とQSO可能です。

上の10mFMのヘリカルホイップを短縮(全長70cm)したアンテナです。車移動中にEスポが発生しているか

どうかをワッチするためだけののアンテナです。SWRは1.3程度でした。車を停止してQSOするときは

上のロングヘリカルに取り換えています。

順次アップロード致します。暫くお待ち下さい。

順次アップロード致します。暫くお待ち下さい。

順次アップロード致します。暫くお待ち下さい。

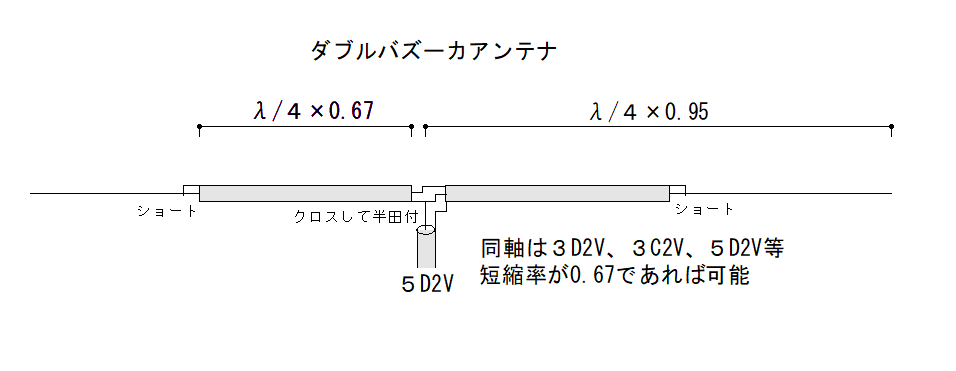

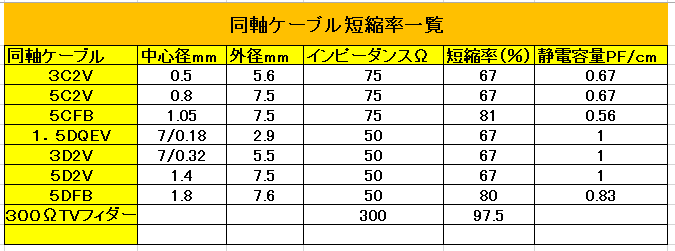

同軸ケーブルを介して作るダイポールアンテナの一種です。通常のダイポールに比べて、

ノイズが少ない、帯域幅が広くなる、飛びが良い、バラン不要と言われています。

但し同軸に直接半田付を行うため、給電点の機械的な弱さがあるため、確実な固定が

必要(塩ビパイプ等使用)。最終的な調整は同軸先のエレメントの長さで行います。

5D2Vのような太い同軸を使用した方が良いが、重さ等を考慮すると3D2V当たりが

良いかも。同軸トラップの中心導体には高周波電流は流れないため3D2Vでも十分らしい。

勿論同軸短縮率0.67の同軸なら何でも可能と思われる。(例3C2V 75Ω)

他の同軸を使用する場合はその同軸短縮率を計算にいれてください。

ダブルバズーカアンテナはクロスタイプが一般的と思われますが、ストレートタイプも

可能です。データによるとSWRは良くなるが、帯域幅がやや狭くなると言われています。

7MHzの場合の寸法を記します。中心周波数7.1MHzとした場合、同軸長さは7.077m

片側のエレメント全体の長さは10.035m前後です。周囲の状況によって異なる事もありますので、

ビニール線のエレメントは多少長くして、調整を行った方が良いと思います。

アンテナリア用取り付け具

車載用補助バッテリー&ソーラー充電制御

アンテナ切り替え機

車内温度・湿度計をベゼルの室内灯ボックスに組み込みました。(自作)

順次アップロード致します。暫くお待ち下さい。

コメット社製アナライザーです。1.8MHzから500MHzまで測定可能

トラップコイル作成時はワンターンコイル(場合によっては2ターンでも可能)を

取り付けてジャストフィットのトラップコイルが出来上がります。ディップ

メーターがなくても問題なく作れます。また、同軸の周波数測定にも利用

可能です。やや、高価になりますが、アンテナ作成時の重宝な便利グッズです。

ケースはなんちゃってレザーで作りました。

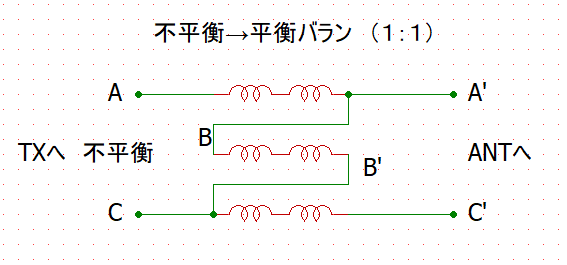

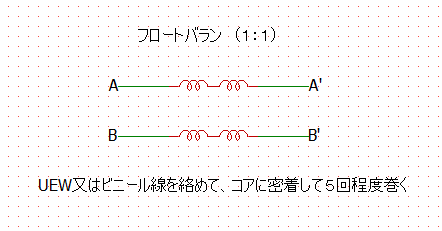

トロイダルコア(FT114#43、FT140#61等)に平行に並べた3線で5回〜8回巻の1:1のバランです。

トロイダルコア(FT114#43、FT140#61等)に2線をしっかりと絡めて約5回巻の1:1のバランです。

続きは順次アップロード致します。

1 Coil Maker for Antenna

センターローディングコイル計算

JA1HWOさんのセンターローディングコイル計算のサイトHPです。

2 ソレノイドコイル巻き数等のHP

ゲルマラジオ試作工房

周波数波長計算、ソレノイドコイルの巻き数とインダクタンス、センターローディングコイル作成時に便利なサイトです。

順次アップロード致します。暫くお待ちください。